カリキュラムの特徴

広い視野から人間,環境,建築の相互関係の問題と捉えつつ地域の生活に根差した高い建築的課題を解決できる実践的な能力を養成することを目的とした専門教育を行います。

このため,先進的な研究や最先端な技術について講義するととともに,演習や実習を通じて活発に地域社会と交流を図るような教育課程としています。また実践的な能力を身に付けるため,1級建築士の実技対応もふまえて手描きの基礎的な製図を行った上で,BIM(Building Information Modeling)による設計を組み込んだ建築設計の科目群を設けています。

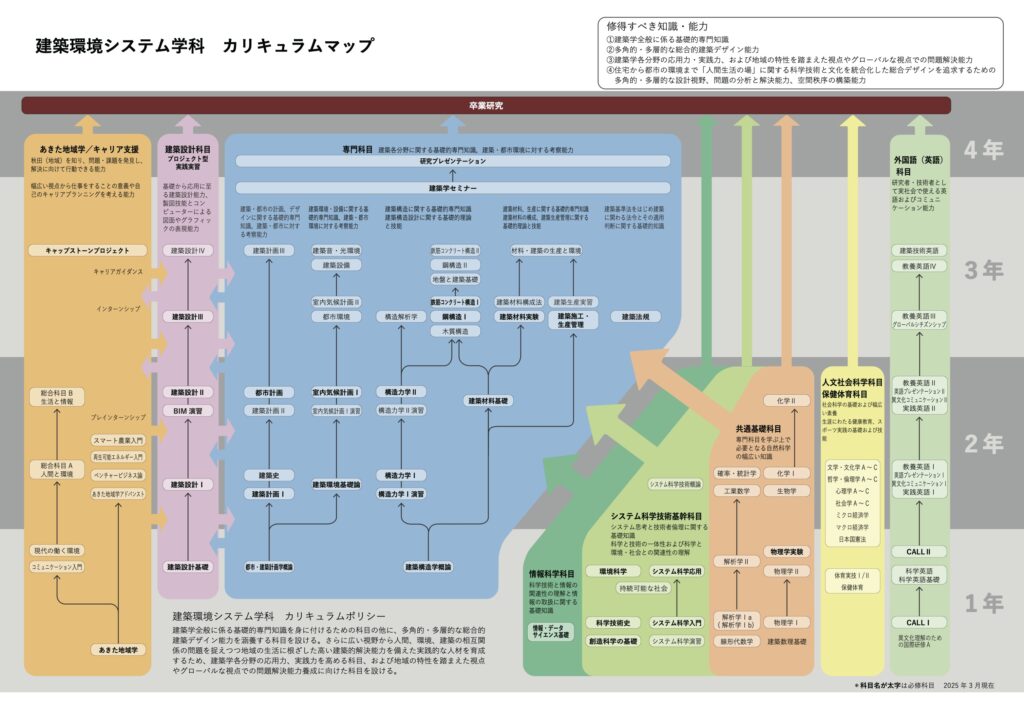

カリキュラムマップ

1年次

卒業まで当学科で学んで行く上で必要となる「学ぶ動機」を習得するとともに,建築の役割や建築を構成する要素の成り立ちなどを学ぶ講義が行われます。さらに専門科目を学ぶ上で必要となる自然科学の基礎教育が行われます。

後期(2セメスター)には、都市・建築計画学概論と建築構造学概論で建築各分野の基本事項を学ぶとともに、建築設計基礎では設計製図に関する基本技術の演習が行われます。

2年次

専門分野の教育に重点が置かれ始め,安全な建物の構造を考えるための基礎理論や計算方法,環境や材料の基礎知識を学びます。

前期(3セメスター)から本格的に設計の授業がはじまり,詳細な図面の作図方法の学習や住宅設計課題などに取り組みます。後期(4セメスター)では,コンピュータを使って図面を作図するBIMの利用方法を学習し、総仕上げとして施設関連の設計課題に取り組みます。

3年次

専門分野の教育が引き続き行われます。選択の講義も多くなり,より高度な内容の講義が増え,実験や演習科目も増えてきます。また,前期(5セメスター)終了時に,4つの教育・研究分野(講座・研究グループ)のいずれかに配属が決定します。後期(6セメスター)では、研究室の担当教員の指導のもと,卒業研究や卒業設計に取り組むためのより高度な専門知識の習得やテーマ設定を行うためにセミナー(建築学セミナー)を受けます。

4年次

担当教員の指導のもと研究や設計に取り組みます。当学科では,卒業のためには卒業研究か卒業設計のどちらかを選択し,取り組むことになっています。前期(7セメスター)では,研究テーマに則した予備的調査や実験などを行います。卒業設計に取り組む場合,設計を行う上で必要となる調査などを行います。後期(8セメスター)では,研究の場合は引き続き調査や実験などを行い,卒業論文を執筆します。設計の場合は,設計テーマを決め,卒業設計制作に取り組みます。最終成果はプレゼンテーション(発表・説明・質疑応答)を踏まえて評価されます。自分の研究内容をわかりやすく伝える技術を磨くことも,当学科では重要な教育の一つと位置づけています。